|

2012.1.7 |

|

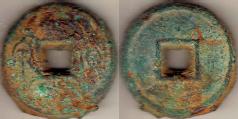

���@�טa�d��

�@���U��ڏ͏@�̎���̑טa�S�N(1204�N)���甭�s���ꂽ�\�̑傫�����ꂢ�ȌÑK�ł��B�d�̕����̈ꕔ�ɒ��s���������āA�����������Ă��܂����A���ɂ͂��̂悤�Ȃ��̂����肪�o�܂���B(^_^;) |

|

2012.1.7 |

���L��  ������ |

���@�ԑ�����

�@���̐ԑ����ȁH�ƌ�������̋L���Ɖ������ł��B����ɂ͖��L���A�㉡���A�������̂R��ނ�����܂����A�ԑ�����̖��L���Ɖ�������������ł����̂ŁA����Őԑ��A�O���A���Ƃ��܂��̏�����Ŗ��L���A�㉡���A�������̂R��ނ������܂����B |

|

2011.12.11 |

| |

|

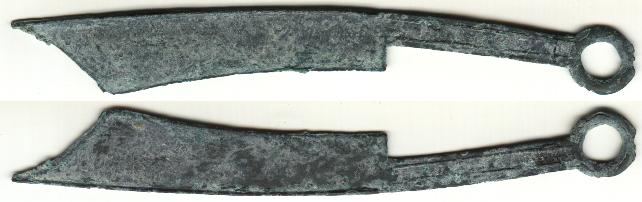

�퍑 �ā@�Ė���

�@�퍑����̐ĂŎg�p���ꂽ�Ė����ƌĂ�铁�݂ł��B�ȑO���玝���Ă����������אg�ŒZ���A�����P�ł͌�̎���̂��̂Ƃ��Ă��܂��B | ||

|

2011.8.6 |

�R���d�_��  �}���d�_�ʁE�o����

�}���d�_�ʁE�o���� |

���@�Ìc�ʛ�

�@�˕�����ǂ̑�^�K�̒����Q���ł��B���̂Q���Œ��a��28mm��̂��̂��}���d�_�ʁE�X�L��E�~����A�}���d�_�ʁE�n�L��E�~����A�}���d�_�ʁE�o����A�}���P�_�ʁA�R���d�_���̂T��ނ������܂����B(^_^)v�@�c�̛��̕������܂������Ȓ����ƕ��ʂ̂��������Ă��܂����A���a��27mm��A28mm��A29mm��ƕʕ��ƂƂ炦�������������炢�傫�����Ⴄ�̂�����悤�ł̂ŁA�C�ɂ��o���Ƃ��肪����܂���̂ŁA���̕ӂɂ������Ǝv���Ă��܂��B����������w�����Ă��܂���������܂��A�E�E�E�E�E(^_^;) |

|

2010.11.14 |

�����h�M�����K |

�K �@�����h�ǂ̉K�ł��B�̈����h�̕����̌`���莝���̕��ƈ���Ă���(�E���摜�̉E���̕���)�̂�Yahoo Japan�Ō������āA���D�����痎�D�ƂȂ�܂����B(^_^)v |

|

2010.9.12 |

���J�ʛ��@1055-1064�N  ��贒ʛ��@1065-1074�N  ���������@1095-1101�N |

�Ɂ@���J�ʛ��@��贒ʛ��@��������

�@�ɂ̉ݕ��R��ł��B��贒ʛ��A���������͍�N�U���ɓ��肵�Ă��܂������A�g�o�ɍڂ����ɂP�N�ȏ�o���Ă��܂��܂����B���J�ʛ�����肵�܂����̂ŁA����ȏ㗭�߂�Ă����̓���@���������̂�������܂���̂ŁA����R�܂Ƃ߂Ăg�o�ɍڂ��܂����B |

|

2010.9.12 |

�w�K(1351�N)  �w�C(1352�N) |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��̔w�K�ƒC�ł��B���ꂼ��1351�N��1352�N�̔��s�������Ă���̂��Ǝv���܂��B |

|

2010.8.14 |

| |

|

�퍑�@���R�H���H�@����

�@���̖����́u�����������l�v�̂Q�T�T�̑�Ƃ悭�����`�ł��̂ŁA����ɏ]���Ɖ��̖����̏����^�ƌ������ƂɂȂ�܂��B�������A�����͉��̑��ɂ����A���R�ł����s����Ă��������ł��B���R�̖����̓����͖��̕������G�ɋ߂������ɂ��邱�Ƃ������Ƃ̂��Ƃł�����A���̂��Ƃ͂���ɂ҂����蓖�Ă͂܂�܂��B����Ƃقړ����`�̖��̕��������������Ɩ��̕����̈ʒu���ׂĒ�������̈ʒu�̈Ⴂ���悭�����邩�Ǝv���܂��B���̒����H���C�܂���Ŗ��̕����̈ʒu��ς������Ƃ����\�����Ȃ��͂Ȃ��Ǝv���܂����A���ł̉ݕ����s�͍��̊Ǘ������̏��������������Ƃ��Ă����Ƃ̘b���������œǂC�����܂��̂ŁA�����ł���C�܂���̉\���͒Ⴍ�Ȃ�A���R�̂Ȃ�Ďv�����o�Ă��܂����A���R�̓��݂̕��̕����̒�����͂P�{�̕��������̂ł��ꂩ�炷��Ƃ���͂Q�{���艍�̕����ȂȂ�Ă��ƂɂȂ�܂��B(^_^;)�@����ɂ��Ă����������܂�����A�������肢�܂��Bm(_ _)m�@����ɂ��Ă��A���R�̖����H�H�Ƃ������҂�eBay�ŗ��D�������ł��B | ||

|

2010.7.31 |

|

�u�`�퍑�����@�����L��

�@�ŌÂ̒����ݕ��ł��铺�L�݂Ƃ��ĂP�����Ă��܂������A�Ă��錊�̕������`���b�g�Ȃ����������ł����B�����^�������Ȃ��̂Ƃ悭�Ȃ��������̂�����̂̓l�b�g��Ō������Ƃ��������̂ŁA��ς��Ƃ����̂��~�����Ǝv���Ă��܂������A���肷��@����Ȃ����N���o���Ă��܂��܂����B����Ɠ���ł��܂����B(^_^)v �`�̈Ⴂ�ɉ��̏��������Ă��Ȃ��̂ł����A���s�n��̈Ⴂ�Ƃ��A����̈Ⴂ�������炢���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B(^_^;) |

|

2009.12.27 |

|

���@�V�[�ʛ� �@�w�ɏ\�ꗼ�Ƃ����^�̓V�[�ʛ��ł��B�莝���ōł��傫�Ȗ����K�ƂȂ�܂����B2009�N12���̃I�[�N�V�����l�b�g�œ���ł��܂����B |

|

2009.10.11 |

| |

|

�t�H�H�@�N��H�@��� �@���̐�͒����������l�ł͑N��̐�Ƃ���镨�Ɍ`���߂��悤�ł����A�傫���I�ɂ͈�ԏ��������̂ł��B��x�A�N�łڂ���čēx�����������R���̐���͏��������ł����A������Ƃ����傫���A�N�Ƃ���Ƃ��̍Ō�̎����̂悤�Ɏv���܂��B�����A���̐�Ƃ̊O�`�̍��͂����������ƂȂ��A�N��Ƃǂ��Ŏv�����̂��ƌ����Ɨւ̕������N��̕����~�`����̊O��̒��x���傫�����ȁH�ƌ������Ƃ��炢�ł��B2009�N10���̃I�[�N�V�����l�b�g�ł̓���i�ł��B | ||

|

2009.10.11 |

�R�����W�ǁ@�P�_�}����  �R�����W�ǁ@�d�_�}���� |

���@�����ʛ��@�R�����W�� �@�P�_�}���ʂƏd�_�}���ʂł��B���̂̈Ⴂ���ǂ������Ӗ�������̂����m���Ă��Ȃ��̂ł����A��肠�������̂̈Ⴂ������ƌ������ƂŁA���肵�܂����B�P�_�}���ʂ̂P��2009�N�S���̃I�[�N�V�����l�b�g�ł̓���i�ŁA������͈ȑO���玝���̂��̂̍����ւ��摜�ł��B |

|

2009.10.11 |

35mm��,13.8g  34mm��,9.2g |

�퍑�@�`�@���� �@���ɃR�����g���������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�`�A�Ђ���Ƃ���Ɛ퍑����̐`��������܂��A����ɂ��Ă��`�̔����ł��B2009�N�S���̃I�[�N�V�����l�b�g�ł̓���i�ł��B |

|

2009.10.11 |

| |

|

���@��� �@�퍑����̉��̐�ł��B��Ƃ��Ă͍Ō�̎����̂��̂��Ǝv���܂��B��Ƃ�������������܂��B2009�N�S���̃I�[�N�V�����l�b�g�ł̓���i�ł��B | ||

|

2007.10.14 |

|

���@�V���c�� �@�V���c��͈�����Ă��܂������A�ގ��A�傫���Ƃ��Ɉ�ʓI�Ȃ��̂łȂ��悤�ł����́A���ʂ̂��̂��ƌ��������œ��肵�܂����B(^_-) |

|

2007.10.7 |

�}���d�_�ʁE�n�L��E27.7mm��  �}���d�_�ʁE�X�L��E28.3mm��  �}���P�_�ʁE27.7mm��  �R���d�_�ʁE27.1mm�� |

���@�Ìc�ʛ� �@��^�̌˕�����ǂS���ŁA��^�K�̍��N�Q��ڂ̓���ɂȂ�܂��B�ォ��A�}���d�_�ʁE�n�L��E27.7mm�ӁA�}���d�_�ʁE�X�L��E�����E28.3mm�ӁA�}���P�_�ʁE27.7mm�ӁA�R���d�_�ʁE27.1mm�ӂŁA�O�����̑�^�̌˕�����ǂƍ��킹��ƁA�}���d�_�ʁE�o����̓��������k���̂��̂�������Ƃ��Ďc��܂��BeBay�ŏo����̂��̂��o�i�����̂ł����A�������z�ɂȂ��Ă��Ď��ɂ͗��D�ł����ɂ��܂��B���i�Ƃ����������������K���������Ă��Ȃ��̂ł悭������܂��A�Ȃ�ł��傤�ˁB |

|

2007.10.7 |

|

���@�Ìc�ʛ��@�V����ೋ� �@�w�ɂ���c�̖_���ǂ������Ӗ��������Ă���̂����m��Ȃ��̂ł����A���ɂ��Ă���̂������Ă����̂ŁAeBay�ʼn��D�����痎�D�ƂȂ�܂����B |

|

2007.5.14 |

|

�t�H�퍑�@�����ʑ����z

�@�����ł��̂ŁA�����̂��̂������ς蕪����܂��A�u�t�H�퍑�ݕ��n�������v�ɂ��ƁA�����ʑ����z�͎Ό��ʑ����z�̔��s�n���蓌���ɍL���������s�n�悪�������悤�ł��B�u�����������������ݕ������v�ł́A���A�A�A�q�ȂǂŔ��s����Ă����Ƃ���܂��B |

|

2007.5.14 |

|

�퍑�@��@�W�z

�@�W�z�͌Òn���A���݂̎R���ȑ����s�ŁA��̎�s���������Ƃ���ł��B�ł��A�I���O246�N�ɂ͐`�̗̓y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�둫�z�͐퍑����O�����璆���ɂ����Ă̌`���������ł��B����̉��l��\�����̕������t�����W�z���͈ȑO���珊�L���Ă��܂����B�����Œ��ׂ���ł͂���܂��A���̕����̂Ȃ�������̎���̂��̂Ǝv���Ă���̂ł����A�����Ă���̂ł��傤���H�H�@�z�̕������������ɂȂ��Ă��܂��B |

|

2007.5.14 |

|

�k���@�i���ݍ�

�@�k���͉i���ݍ��A�܍s��z�A�z��Ɨ��h�ȑ���̉ݕ��s���Ă��܂����̂ŁA�������������̂ł����A�i���ݍ��͎��ɂƂ��Ă͍����Ŏ肪�o�܂���ł������A�s���z�[�������鏝���Ƃ��ăI�[�N�V�����E�l�b�g�ŏo�Ă��܂����̂ŁA���肵�܂����B����̂��̂Ȃ̂������n��ł����A�O��ނ������܂����B |

|

2007.5.14 |

|

�k�v�@���a�ʛ� �@���a�A�d�a�Ƒ����ݕ��Ŏg��ꂽ���̂̐��a�ʛ��ł��B���a�ʛ��̕������������Ȃ̂ɉ��̂��d�a�l�ƌĂ�Ă��܂��B |

|

2007.1.2 |

�R���d�_�� 26.7mm��  �X�L��@�}���d�_�ʁ@�~���� 27.7mm��  �}���d�_�ʁ@�~���� 28.6mm�� |

���@�Ìc�ʛ� �@��^�̌˕�����ǂR���ł��B�˕�����ǂ͓����A�����A�쏱�A�k���A�����ƌ����T�̒������Œ�������Ă��������ł����A����̓���Ŋe���Ƃ����Ȃ��Ƃ��P�����͑����܂����B(^_^)v�@�Ìc�ʕ�̑�^�K�͂P�����݂̂ł������AeBay�łR���Z�b�g���o�Ă���̂����āA���D������A���D�ƂȂ����̂����̂R���ł��B26mm��A27mm��A28mm��A29mm�䂪�e�P�����ł����A�����܂����B��^�K�ƌ����Ă��F�X�Ȑ��x�Ɋ�Â��Ĕ��s����Ă���悤�ł����A���m���Ă��܂���B�@���������A��^�K�łT�̒������̂��𑵂̂���ꂽ��Ȃ��`�ƌ����Ƃ���ł��B(^_^;) |

|

2006.10.9 |

|

���@�����ʛ� �@�˕�����ǂ̑�^�̖��I�K�ŁA29.4mm�ӂ���܂��B���̎莝���̏����K�̐����K�̒��ł͍ł��傫�����̂ł��B���F�������镔�����^�J�̐F�ɂ��Ă̓L���L�����Ă��āA�h���K���Ƃ��v���܂����A�h���K�̌������������Ƃ��G�������Ƃ�����܂���̂ŁA�悭������܂���B |

|

2006.10.9 |

�]�h���h���@�}���ʊʛ�  �����������@���l  �l�원����@�g��  �_�원�����@����  �_�원�����@�������ُ� |

���@���L�ʛ� �@���L�ʛ��S�ǂT���ł��B�e�ǂƂ��P�A�Q�����������Ă��Ȃ��ǂŖ����𑝂₵�Ă݂܂����B���h�ǂ͑O����̏��L���R���ʂ������̂ŁA����̓}���ʊʛ��A�����ǂ͑O����̏��L�����l�������̂ŁA���l�A����ǂ͉����������̂ŁA�g���A�����ǂ͌����A������ُ��ƌ������Ƃł��B�����ǖ�����ُ��͐����K���ɂ͓����̖��L���K�͖��m�F�Ƃ���܂��̂ŁA���������̂�������܂��A�����͒�������̒n���ǂ̓n�������Ȃ����m�F������������������܂���B |

|

2006.10.9 |

�����  ���W�� |

���@�����ʛ� �@���ꂼ��P�������Ă��邾���ł����̂ŁA�Q�ڂł��B |

|

2006.9.13 |

|

冁@�����S�K �@冂̑����S�K�ł��B�����ŋ�冂̕�����ڂ��Ă���悤�ł����AeBay�ł̏o�i�����D�������Ă��邾���Ȃ�ł����A���֑K�ƌ������ƂƏ��̂����܂Ŏ����Ă���̂Ə����Ⴄ�ƌ������ƂŁA���D�����痎�D�ƂȂ��Ă��܂��܂����B(^_^;)�@�ݕ��̎����藎�Ƃ��Ƃ����s�ׂ͍����̂Ƃ����͂������ď��^�ݕ������s�����ƂƂ��ɍs��ꂽ�s�ׂȂ�ł��傤�ˁB |

|

2006.7.2 |

|

冁@�����S�K �@�����S�K�̑�l�ł��B22.7mm�ӂł��B�O���玝���Ă��������S�K�Ƃ͑�ƕ��̏��̂������Ⴂ�܂��B |

|

2006.7.2 |

|

冁@���S �@���S�̑�l�ł��B��l�ƌ����Ă����a18.5mm��������܂��A�O���玝���Ă����̂�16.2mm�ӁA13.4mm�ӂł��̂ŁA����ς�傫�߂Ȃ�ł��傤�ˁB |

|

2006.7.1 |

�Ζk������  �M�B���w��  �_�원���� |

���@�����ʛ� �@�ǁA���w�ǁA�ǂ̂R�ǂł��B�e�ǂP�������Ƃ肠�����̖ڕW�Ƃ���Ǝc��͕�L�ǁA��蟋ǁA��ɋǂ̂R�ǂł����A��L�ǁA��蟋ǂ͎����݂݂̂������ŁA���蕨�������������Ƃ�����܂��A��ɋǂ͔��蕨�͌������܂����A���i���E�E�E�E�E�ł��B�ǂ͕������t�قŔ@���ɂ������K�Ƃ��������ŁA���I�@�ւ��甭�s���ꂽ�d�݂Ƃ��������͎܂��A�E�E�E�E�E�E�E �Ƃ肠�����A(^_^;) |

|

2006.6.24 |

|

���@�����ʛ� �@�Ɏԋǂ�1885-1906�N�ɂ����Ē������ꂽ�����ʛ��ł��B�w�ɂ͏㉺�Ɍɏ\�Ƃ���A���E�ɖ����ŕ�ɎԂƂ���܂��B�w�̕������������ɍ��ꂽ�����ʛ��Ɠ������̂ł��B |

|

2006.6.11 |

|

冁@�����S�K �@���l�̑����S�K���ȑO��莝���Ă��܂������A�����߂ł����̂ŁA���ʂ̂��~�����Ǝv���ē��肵�Ă݂܂����B�ȑO�̂�17.9mm���ł������A�����24.4mm�ӂł��B�����̏��̂������Ⴂ�܂��ˁB�������K�����Ƃ���Ă��܂����A�E�E�E�E�@�܂��A���i���E�E�E�ƌ����Ƃ���ŁA(^_^;) |

|

2006.6.11 |

|

���֑��\ �@�㊿���̍����̒��ŏ��^�������d�݂ɍ��킹��`�ŌÂ�����̍d�݂̎��ӂ�藎�Ƃ��ƌ������Ƃ��s���܂����B���ł����ʂ��Ă����d�݂ł�����A������ʓI�ł����A�����������ݕ��͌����ł͂���܂���̂ŁA�V�̎���ɔ��s����Ă������\������Ȍ`�ɂȂ����悤�ł��B |

|

2006.6.11 |

|

���@���� �@�S���̌���ł��B�S���̌���͎莝���̑K���ł͓쒩���̕��镁�ʂS�N(523�N)�ɒ������͂��߂��Ƃ����̂�������܂���B�����ɂ͔w�l�o���̌`�����ڂ��Ă��܂����A���̔w�͂����ł͂���܂���B�悭������܂��A�Ƃ肠�������̍��ڂɍڂ������Ē����܂��B |

|

2006.6.11 |

|

���@�܋� �@������S���ł��B�����A���ʂ�����łȂ��܋��ł��B��ƌ��������͉搔���������o���ɂ����̂ŝӂ𗎂Ƃ��ċ��ƂȂ����̂��Ǝv���܂��B�w�͎l�o���ƂȂ��Ă��܂��B |

|

2006.6.11 |

|

�Z�������̉������@�������� �@�ʂ̏�Ɂu���v�̕������������ł��B�Z�������̉������̌���炵���̂ł����A���n���s���̂��̂������ł��B���̕���������w�₢�낢��Ȍ�������������o���G�[�V����������������悤�ł��B |

|

2006.6.11 |

|

�T䢁@�����K �@�����̓��Ђł�������܂��A�T䢌���ƈꏏ�ɏo�y�����ƌ������ƂŁA�T䢌���P�ƂƂ��ɍw�����܂����B�T䢍��ł͖����̏����K�����s���ꂽ�����ł�����A�������Ƃ����ł��ˁB(^_-) |

|

2005.12.24 |

|

���@�����ʛ� �@�����ʛ��ł����A�����X�N(1883�N)�ɐV�d�Ȑݒu��ƊJ�n���L�O���Ĉ����h�ǂŔ��s���ꂽ���̂������ł��B�V�d�Ȑݒu�͗�����10�N�ł�����A���Őݒu�L�O��10�N�łȂ��A�ݒu��ƊJ�n�L�O�̂X�N�Ȃ�ł��傤�ˁB |

| 2005.11.3 |

|

���@�K �@�������R�N(��1280�N)�ɉk�̔����ŌɎԂ͐����̎x�z����O��A�V�����ݕ������N���甭�s����A���̉K�ɂ�1281�̕����������Ă��āA�I�N�K�ƌĂ�Ă��܂��B������eBay�ʼn��D���Ă��l�C������̂����D�ł��Ȃ������̂ł����A�~�����l�Ɉ�ʂ�s���n�����̂����ɂ����D�̋@�����Ă��܂����Bv(^O^)v |

| 2005.11.3 |

|

���@�����ʛ� �@⽏��ŏ����ꂽ�K�������ݕ��͌Â�����ɂ͂�������܂������A���オ����Ə��Ȃ��Ȃ�܂����B����̏I���ɂ�����܂����A�Ƃ肠�����A���̎���⽏��ōł����オ����ݕ��ł��B�w�Ɉ땪�Ƃ���܂��B |

| 2005.11.3 |

|

���@���ʛ� �@���̑��ʛ��ɂ͔w�\�ł��B�R�ڂ̑��ʛ��ŁA��������ł�����ƌ����Ƃ��납�ȁH |

|

2005.11.3 |

|

�H��H鰁H�@���z �@���z�͂���܂Łu�z�v�̓��������ۂ����A���A���A���̂S�������Ă��܂������i���s�̍��A�n�悪�Ⴄ�̂ł͂ƌ������҂�������(^_^)v�j�A���̕��z���O���玝���Ă��������菭���傫���C�����܂����̂ŁA���オ�����Ⴄ�̂��Ƃ������҂œ��肵�܂����B�������Ƃ�����ł����ǂ�(^_-) |

|

2005.6.28 |

|

鰁@������S��寽

�@���ɂƂ��ĂQ���ڂ���z�ł��B��z�͂ǂ�����i��������Ԉ������W���Ⴞ���ŁA���Ƃ͖������Ǝv���Ă��܂������A���낤���Ď肪�͂�����������w�����܂����B���̕����������A鰂̎�s����Ŕ��s���ꂽ�ƍl������

�����z���W

�Ƃ͓�������̔���ƈ���̊W�ɂ���̂��A���オ�Ⴄ�̂������Ȃ̂��m�肽���Ƃ���ł��B�ǂȂ����������ł���A�������肢�܂��Bm(_ _)m |

|

2005.4.23 |

|

���@�����ʛ� �@�����S�N(1878�N)��������X�N(1883�N)�ɌɎԋǂŔ��s���ꂽ�����ʛ��ł��B�w�ɂ͍����ɖ�����Kuche�E���ɉ�Kucha�Ə�����Ă��邻���ł��B |

|

2005.4.23 |

|

���@�����ʛ� �@�����N�Ԃ̕�ɋǂł́A�����ʛ����W���A�����ʛ����Q���̊����Ŕ��s���ꂽ�����ł��B�����ƌĂ��^�C�v�ł����A�O���玝���Ă���������ɋ��Ɠ������ǂ��H�Ǝv���قLjႤ�悤�Ɋ�����̂ł����A�E�E�E�E�E�E�E |

|

2005.3.6 |

|

���@�����ʛ� �@�����ʛ��Ŕw�ɖ����ŕ��Ƃ���܂����A�����N�ԂɌɎԋǂŔ��s���ꂽ���̂ł��B�挎�㔼�ɓ��肵���Ƃ���̂Ɣ��s�̌o�܂͓������Ǝv���܂����A�ڂ����͕�����܂���B |

|

2005.2.5 |

���������@�S  ���������@�S  ���������@�S  ���������@⽏�  �����ʛ��@�z�ǁ@�w���O  �����ʛ��@�Γǁ@�w���O(?)  �[���ʛ��@�ތb���� |

��v�@���낢��ȓS�K �@��v�̓S�K�ł��B�����K�͕�����܂����A�ܓO���A�܌܂��\���̋�ʂ��悭������܂���H�H�H |

|

2005.2.5 |

|

��v�@�Ñגʛ� �@�Ñגʛ��͓�v�̎����1201�`1204�N�ɔ��s���ꂽ�d�݂ŁA����͓S�łł����K�ł��B�w�Ɍ��Ƃ���܂��̂ŁA���s�N��1201�N�ƌ������ƂɂȂ�܂��B |

|

2005.2.5 |

|

���@���L�ʛ� �@���L�ʛ��̉_�원�B�ǂ̂��̂ɂ͕��ʏ�ɉ����̊�����������̂����ʂ̂悤�ŁA���̒��ǂ̂悤�ɖ��������̂��͏��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B |

|

2005.1.4 |

�����S��  �������S |

冁@�����S�� �@冂̑����S�K���������Ȃ��āA���G�ȁu�K�v�̕����������ɂ����Ȃ��āu���v�ƂȂ��āA�����S���ƂȂ��Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B�������Ƃ���Ƒ����S�K�̏ȗ������łȂ̂����m��܂���B�K���ł͑������S�͂���̓`�`�Ƃ���Ă��܂��B�`�`�̓G���[�ł����牿�i�������͂��ł����A�w�����i�͂����ł͂���܂���B�`�`�ƌ����G���[�ł͂Ȃ��A�������S�ƌ����ݕ����������̂ł��傤���B���̕ӂ̂��Ƃɂ��Ă������̕��������܂�����A�������肢�܂��B(^_^;) |

|

2004.12.2 |

�c��d��  ���J�ʛ�  ���a�d�� |

�k�v�@�S�K�R�� �@�k�v����̓S�K�ł��B��������K�������Ă��܂���̂ŁA�E�E�E�E�E�܂��A���J�ʛ��������āA�������̓S�K�́i���H�j��Ԃ��ǂ�����܂���B |

|

2004.12.2 |

�Ò�V��  �Ò苻��  �Ò莊��  �Ò�i���@�z��  �Ò萳���@�z�� |

��v�@�Ò聖�� �@�����̉ݕ��̑K���͊J���ʛ��ȗ��S�����ŕ\���A�����ʛ��A���������A�����d���̂R��ނ���ȕ\�L�ŁA���̑��̕\�L�����邱�Ƃ͒m���Ă���ƌ������x�Ō������������Ƃ�����܂���ł����B�܂��A���̂��m��܂��A�Ò�ɂ͑��̉ݕ��ł͂Ȃ��悤�ȕ\�L�������ς�����ƌ������ƂŁA����A���̓��̂T��ނ���ɓ���Ă݂܂����B���ŁA���̉Ò�ɂ͂����ȕ\�L������̂��������ł���A�������肢�܂��B |

|

2004.11.23 |

�˕����ǁ@��� |

���@�����ʛ� �@�w�̏�Ɍ˂Ƃ���˕����ǂ̏����ʛ��ł��B�w�̏㊿���̃^�C�v�͏����W�N���璒�����n�܂��āA����10�N�ɂ͊����{��Ђ̃^�C�v�ɕς�������߂ɒ������Ԃ��Z���A�����ȕ��������Ď��ɂ͂Ȃ��Ȃ��W�߂��܂���B11�ǖڂł��Bv(^O^)v ����Ƃł����A�E�E�E�E�E(^_^;) |

|

2004.5.23 |

|

���ā@�V������ �@�S���̓V�������ł��B���Ẳݕ��͉��i�������̂������̂ŁA����œ���͂��炭���x�݂ł��傤�ˁB(^_^;) |

|

2004.3.15 |

|

��@�H�H

�@�퍑����(475BC-221BC)��̕����z�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��炵���̂ł����A��r�I�ŋ߂̏��Ђł́A�L�n�A�����Ƃ���A�Â�����́A�L�u�Ƃ����L�Ƃ�����Ă��܂��B�����������Ƃ���������������Ă���̂ł��傤�ˁB

|

|

2004.2.22 |

|

��@�~��

�@�퍑����̉~�ƌĂ��`���̓��݂ł��B�ɂ߂ĕs�N���ł����A�����Ə�����Ă���悤�ł�(�摜����͕�����Ȃ��ł����A�E�E�E�E�E�E(^_^;))�B

|

|

2004.2.22 |

|

冁@���S����

�@�O�������冂̉ݕ��ł��B���S����̂R���ڂł����A�w�̉��ɉA���ő�(�������H)�Ƃ���܂��B�����̎��Ӗ���������܂��A�A���ł��낢��ȕ������g���Ă���悤�ł��̂ŁA������ł���ɓ���Ă��������Ǝv���Ď�ɓ���܂����B

|

|

2004.2.22 |

|

�V�@�ݐ�

�@�K���́u�ݐ�v�ł����A�d����23.6g�ŁA���a30mm�ӂ�����܂��B���̑傫���̂��߁u�݉ݐ�v�ƌĂ�܂��B�d���ʼn���ނ��ɑ�܂��ɕ��ނł���悤�Ŕ��ʉݕ��������悤�ł��B

|

|

2004.2.22 |

|

���@���ܕS

�@����c��ƂƂ��ɓ��肵�����߂Ă̌��̉ݕ��ł��B29.2mm�ӁA6.3g����܂��B�z�ʂ��猾���Ƃ���ł��������ƌ����Ƃ��납������܂��A�E�E�E�E�E�E�E

|

|

2004.2.22 |

|

���@����c��

�@27.1mm�ӁA3.7g��������܂��A������c��ƌ����̂̓C���t���ł��ˁB��̑��ܕS������Ŕ��s���ꂽ���̂Ȃ̂ł��傤�ˁB

|

|

2004.2.22 |

|

���W�@��

�@���W�̉ݕ��������ł��B�u����v���u��v�ł��B�������āu��v�Ƃ��ɂ������Ă��������̂��ȁH(^_^;)�@���̎��K���ɂ��Ɓu���[����v�ƌĂԂ����ł��B |

|

2004.2.22 |

|

�k鰁@�i������

�@�K�������ł����A�E�E�E�E�E�E�@�w�l���ł��B(^_^;)

�@ |

|

2004.2.22 |

|

�k鰁@�i������

�@���a��23.1mm�ӂł����A�d����1.7g��������܂���B��̉i������Ɣ�ׂ�Ƒ�όy���������̉ݕ��Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�E�E�E�E�E�@�i��(291�N)�ƌ����N��������̂ł��̂Ƃ��̉ݕ��Ȃ̂��ȁH

|

|

2004.2.22 |

|

��鰁@�哝����

�@��鰂̌���Ɛ��̌���͘A�����č��ꂽ���̂Ő�鰑哝�����3.7g�A���̒u�l�����3g�O�オ�T�^�I�ȏd���������ł��B�����3.4g�Ƃ��傤�ǐ^�łǂ��炩������܂���B(^_^;) �哝����ƌ����Ĕ����Ă���̂��܂����̂ŁA��肠�����A��鰂̌���Ƃ��čڂ��Ă����܂��B�ǂ��炩��������ł���A�������肢�܂��Bm(_ _)m |

|

2004.2.22 |

|

�嗝�@�����ʛ�

�@�_��n���ɂ������嗝���̉ݕ��ł��B�Ȃ�ƎK�������̂ł��傤���ƌ����悤�Ȃ��̂ł��B�ł��A�嗝���̉ݕ��͎K�т₷���ގ��Ȃ̂��A�K�т₷���C�y�Ȃ̂��͕�����܂��A�K�̂������̂����������܂���i����Ƃ���ɂ͓��R����̂ł��傤���A�E�E�E�E�E�j�B

|

|

2004.2.22 |

|

�Ɂ@��N�ʛ�

�@�_�O�l��916�N�ɗ��Ă����A�ɂ̉ݕ��ł����A�����ȉݕ��������āA��肠�����P�������ł��Ɠ��肵�܂����B

|

|

2004.2.22 |

|

�k�v�@�А��ʛ�

�@�k�v�А����N(1094�N)�ɔ��s���ꂽ�ݕ��ł��B

|

|

2004.2.22 |

|

��v�@�����ʛ�

��v�������N(1127�N)���甭�s���ꂽ�ݕ��̏����K�ł��B

|

|

2004.2.22 |

�R�����W��  �R�����ϋ��@�H�H  �Γ원���  ���������  �_�원�B�� |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��̂T���ł��B�͂����茾���ďォ��Q�ڂ͕����̕���ł悭�ǂ߂܂���B���ρH�H�Ə����܂������A�����̓����Ȃǂ��牽���̋ǂ���������ł�����A�������肢�܂��Bm(_ _)m�@���ςƂ���Ƃ����18�ǂ܂ł������ƂɂȂ�܂��B�����ʛ��͍g�K�������26�ǂ��邻���ł��̂ŁA�e�ǂP�����ł��܂��悪�����ł��B(^_^;)

|

|

2004.2.22 |

���ꛐ����  ��V�����  �g�ћ��g��  �R�����W��  �Ζk��荆 ��  �Ζk������  �]��������  �]���������@�H�H�H  �Γ�����@�H  �A�����j��  �M�B���w��  �l�원���  �l�원���  �_�원�_��  �\�Y�������@�w�\�\  �\�Y�������@�w�\�\�@������� �Ɏԋǂ̑㒒  �����h�� ���\�@�����E�����h  �훐�_�� �����h�ǒ� |

���@�����ʛ� �@�����ʛ��̂P�W���ł��B����Ō����ʛ��̒����K�͂Q�U�ǂɂȂ�܂��B����Ŋe�ǂP�����Ō����Ζ�����ǂ͌���܂������܂��܂��ł��B���̏ォ��W�Ԗڂ��ĕǂł�����ł��傤���B(^_^;)�@�ڂ������Ƃ��������ł���A�������肢�܂��Bm(_ _)m

�@�P��̍X�V�ň�C��37�����lj��Ƃ����̂͂g�o�J�݈ȗ����߂Ă�������܂���B(^_^)v�@���̔��N���炢�̊Ԃɓ��肵�āA�g�o�ɍڂ����ɂ����̂���C�ɍڂ��܂����B���Ɖ��������̌��c���Ă��܂��܂������A�ɂ������čڂ��悤�Ǝv���Ă��܂��B�ԈႢ�Ƃ��A�U�����������Ă���Ƃ��ɋC������܂�����A���w������낵�����肢�v���܂��Bm(_ _)m

|

|

2004.2.20 |

|

���@贐��ʛ�

�@贐��ʛ��̎l����ǂ̂Q���ڂł��B���܂��Y��ł͂���܂��A�E�E�E�Ev(^O^)v

|

|

2004.2.15 |

�R�����W��  �Γ원���  �M�B���w��  �_�원�B���@���  �V�d��ɋ� |

���@���L�ʛ�

�@���L�ʛ��T���ƌ��������ł����A�����26�ǂł��B�ł��A�c��R�ǁA���H�A�A��ς͂ǂ��������̂���Ŏ��ɂ͖����̂悤�ŁA�E�E�E�E�E�E�E

|

|

2004.2.11 |

�����H�B�ǁ@�E�H  荆 �B�{�ǁ@�E荆 |

���@�����ʛ�

�@�����Q�N������n�߂�ꂽ�w�E�Ɋ����̂���o�[�W�����ł�12�A13�ǖڂƂȂ钼���H�B�ǂ̔w�E�H��荆 �B�{�ǂ̔w�E荆 �ł��B�����ʛ�����S���̍X�V�ł����A2003.9�ȗ��̓���i�ł��B�g�o�̍X�V�����Ă��܂��B(^_^;)

|

|

2004.2.11 |

�R���Ր��ǁ@��� |

���@�����ʛ�

�@�����W�N����w��Ɋ����̂���o�[�W�����ł�10�ǖڂƂȂ�R���Ր��ǂł��B����10�N����͔w������Ђ�����܂��̂ŁA���荢��Ȃ̂������ł��i���ɂƂ��Ă͂ƌ������Ƃł����A(^_^;)�j�B

|

|

2004.2.11 |

�������B�{�ǁ@����� |

���@�����ʛ�

�@����10�N����͒����n�������������E�ɁA��Ƃ̌����䗦�番�̈�������u��Ёv�������ɏ�����Ă��܂��B17�ǂɂĒ������ꂽ�����ŁA���ꂪ16�ǖڂł����A�R���哯���ǃ`���b�g���ɂ͖��������m��܂���B

|

|

2004.1.12 |

|

���@�����ʛ�

�@�����N�Ԃɚ\�Y����(�J�V���K��)�ǂ̈ϑ��ɂ���ăA�N�X�ǂŔ��s���ꂽ�����ʛ��ł��B�w�̍��E�ɖ����ƉŃA�N�X�Ə�����āA�����Ś\�\�Ə�����Ă��܂��B���́A�����N�ԂɊ����ʛ������s����A�������A���s�����ǂ��㗝�����ƌ������Ƃ��s��ꂽ�̂��A�������ł���A�������肢�܂��B���̊����ʛ���\�Y�����ǂƂ����24�ǖڂɂȂ�A�悭����K���ɂ��钒�ǂ͂��ׂĂP�����͑��������ƂɂȂ�܂��Bv(^O^)v |

|

2004.1.12 |

�H�������ǁ@�厚���� |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��̕ǂ͂���ӂꂽ�ÑK�ł����A���̂������̕����̉������������̂͐������Ȃ������ł��B����Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ������̂ł����A�ÑK������̃J�E���^�[��̔��̒��ɂ܂Ƃ߂ē����Ă��钆�Ō����ē��肵�܂����B���������̂Ȃǂɂ͂������܂��A��ɓ���̂̓`���b�g�������ł��B(^_^)v�@�ł��AYahoo���������Ŕ����ς���āA����������̌ÑK�ł����������Ƃ������Ă��܂��B(^_^;) |

|

2004.1.12 |

�V���Ɏԋǁ@�ɋ� |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��̍g�K�ł��B�����ʛ��̌Ɏԋǂɂ͌`�����Ⴄ���̂�����ނ�����̂ł����A���̂Ȃ�ł��傤�ˁH�u�V�d�K���v�ɂ�1878-1883�N�ɒ������ꂽ���̂Ƃ���܂��B�w�ɂ͊����ŌɋǂƏ�����A���ɂ͖����ŕ�A�E�ɂ͖����ŌɎԂƏ�����Ă��邻���ł��B

|

|

2003.10.1 |

|

���@�铝�ʛ�

�@�Ő��̕��������ǂł��B����ŁA�����Ō�̌��K�͂T�ǂ������܂����B�莝���̑K���ɂ͂T�ǂ����Љ��Ă��܂���̂ŁA���K�Ŋe�����ǂ̕��𑵂���Ƃ����Ӗ��ł͊��W�ł��Bv(^O^)v

|

|

2003.10.1 |

�R�����W��  蟐���蟋�  �Γ����  �V�����(�C��)�� |

���@�����ʛ�

�@����̂S�ǂ�20�ǂƂȂ�A�e�ǂP����������Ƃ����Ӗ��ł͊��W�ł��Bv(^O^)v

|

|

2003.9.10 |

�J�c�ʛ��@�w�� 1259 |

��v�@�J�c�ʛ�

�@�v���Ԃ�̓�v�̉ݕ��ł��Bv(^O^)v�@���ɏ~������(�w�\�A�\��)�Q���Ə~�S����(�w�\��)�P���������ɓ��肵�܂������A�Ƃ肠�����ȗ��B(^_^;)

|

|

2003.9.7 |

蟐���蟋�  �Ïl����  �l�원���  �_�원���� |

���@���L�ʛ�

�@�����Ȃ��̂���ł����A�V�K����̒��ǂ̙��L�ʛ��S���ł��B����ōg�K�S�ǂ��܂߂�22�ǁA��A�V�ǂł��B�ł������K�e�ꖇ�����ł���͉����H�I

|

|

2003.8.27 |

�A����  ���w�}���d�_��  ��z |

���@�����ʛ�

�@�A�����͌Ă��u���v�̎O���̂Q��ڂƂR��ڂ��Ȃ����ď��̂ƂȂ��Ă��܂��B�c�z�����Ɛ��肳��鐴�����{���n��k���Ɉڂ��O�̏����ʛ��������ł��B

�@����ŁA2003�N�P���ȍ~�Ɏ�ɓ��ꂽ�ÑK�̂g�o�f�ڂɈꉞ(���얳�����K�ƌ����Ă����̂Ƃ��A�����K�炵�������Ȕ����Ȃlj����̎��ォ���͂����蕪����Ȃ��̂�10��������Ƃ���̂ł����A�܂��A�����Ƃ��A����Ƃ��̃y�[�W�����܂ŁA�������肾�Ǝv���܂�)�P�������܂����Bv(^O^)v

|

|

2003.8.22 |

|

���@��@�t�H�퍑����

�@�t�H����̏I��肩��퍑����̏��߂̍��̉��̐�ł��B�����Q�Ɏ�����Ă����Ƃ̏ƍ��ł͉��̐�̏����̌`�ƈ�v���Ă��܂��B�����͌�������܂���B�c�O�Ȃ��ƂɗX���̓r���ŕ��̕����Ő܂�Ă��܂��ڒ��܂̂����b�ɂȂ��Ă��܂��B(T_T)�@�ł��A������ł��B�R���N�V�����Ƃ��Ẳ��l�̓K�N���Ɨ����܂����A���j�����Ƃ��Ẳ��l�ɂ͑傫�ȕω��͂Ȃ��Ǝv���܂�����A�E�E�E�E�E(������ł�(^_^;)) |

|

2003.8.22 |

|

�^�@�a�@�K�@��

�@�t�H�퍑����̑^�̉ݕ��ł��B�����́u���v�Ɖ��`�ŏ����\����Ă��܂��B���ɂƂ��Ă��ꂪ�U��ޖڂ̋a�@�K�ł��B

|

|

2003.8.22 |

|

��k���@�v�@�l��

�@���߂Ă̓�k������̓쒩�̑v�̉ݕ��ł��B(^o^)v

|

|

2003.8.22 |

|

��k���@�@���ݘZ��

�@��k������̓쒩�̒̉ݕ��ł��B�Ȃ��Ȃ����h�ȉݕ��ł��B(^O^)v

|

|

2003.8.22 |

���͂ˌ�  �S |

���@�J���ʛ�

�@�J���ʛ��̌��̂P��ڂ̌������ĉE���ɒ��˂�����܂��B���{�ł́u�������v�ƌ��������ł����A�s���Ƃ��܂���B�܂��A���ꂾ�������ÑK�ɐe����ł��Ȃ��ƌ������Ƃ�������܂��A�E�E�E�E�E(^_^;)

|

|

2003.8.22 |

�w閩 �S  �w閩�@��  �w���@�� |

�ܑ�\���@閩�@�J���ʛ�

�@���݂̕����Ȃ̕ӂ�ɂ�����閩�ƌ������̊J���ʛ��ł��B�S�K�A���K�Ɖ�������݂ł͂���܂���B�܂��A�S�K�͂��ꂭ�炢�̑傫���̊J���ʛ��Ƃ������̂��������Ƃ������x�����F���ł��Ȃ����̂ł����A�E�E�E�E�E(^_^;)

|

|

2003.8.22 |

��  �w�W�@�� |

�ܑ�\���@�슿�@�����d��

�@�ܑ�\���̓슿�̉ݕ��Q��ŁA���ɂƂ��ď��߂Ă̓슿�K�ł��B(^o^)v

|

|

2003.8.16 |

|

���@�V���ʛ�

�@�V���ʛ��͐������܂��������k�n���݂̂��x�z�n��Ƃ��āA���ƌ�������(�Â�����̋��Ƌ�ʂ��邽�ߌ���ƌĂ�Ă��܂�)�𖼏���Ă������̉ݕ��ł��B |

|

2003.8.16 |

|

���@贐��ʛ��@�Ïl���ǁ@�s�o����

�@�w�����̕�̎��̏オ����Ă��܂����A�^�̐����˂��o�Ă͂��܂���B�K���ł͉��̕��Ŏ�ȕ��ނ��Ȃ���Ă���悤�ł����A�����Ă������̕��ނŁA�E�E�E�E�E�E(^_^;)�@����Ȃ��Ƃ����A�u�����K���v��u�����K�}���v�ɂ͂��̂悤�ȑ傫�Ȓ܂̕t�����}���ʂ��o�ĂȂ��̂ł����A�E�E�E�E�@�܂��A�l�I�ɂ͉����̓s���ŕ��O�i�����������̂��Ȃ��ƌ����Ƃ���ł��B(^_^)v�@�܂����U�����Ă��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�����������狳���ĂˁB(^_^;)

|

|

2003.8.16 |

|

���@�Ìc�ʛ��@���(�C��)��

�@�Ìc�ʛ���19�ǖڂł��B�e�ǂP�����Љ��Ă���悤�Ȏ莝���̏����ȑK���ł�19�ǂ��Љ��Ă��܂��̂ŁA����ʼnÌc�ʛ����e�ǂP�����Ƃ����Ӗ��ł́A��肠�������W�B |

|

2003.8.16 |

���ꛐ����  �Ïl����  �A�����j�� |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��͈����Ȃ��̂��肾�Ǝv���܂����A�Ƃ肠���������Ă��Ȃ����ǂƌ������ƂŁA�E�E�E�E13�ǂɂȂ�܂����B(^_^)v�@�ƌ����Ă��A20�`21�ǂ��邻���ł�����A�����ɂȂ�����A����A�����ɂȂ��Ă��W�܂�Ȃ���������܂��A�n���ɋǐ��𑝂₵�Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

|

|

2003.8.14 |

�g�ћ��g��(���ꛐ�H��?)�@�Ő�  �]�h���h���@�Ő�  ���]�������@�Ő�  �Ζk�������@�Ő�  �����������@�Ő�  ������漳���@�Ő�  ������\�@�Ɏԋǁ@�V�\  �Ɏԋ��@�w����Ɂ@�V�\  �Ɏԋ��@�w����Ɂ@�ɏ\  �\�Y�������@�w������Ɂ@�\�\ �Ɏԋǂ̑㒒 |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��̒lj��͍�N�R���ȗ��ɂȂ�܂��B�����Ȃ��̂Ŗ�����̋ǂ̂��̂������ς�����̂ł����A�����Ȃ��i�������ĒP�i�Ŕ����Ă���̂��������Ȃ��̂ł����A�E�E�E�E(^_^;)�j�A����ł����ɂ��܂��B����̂��̂́A�����Ńv���X���H�ɂ���č��ꂽ�ŏ��̍��̉ݕ��U���ƐV���ɎԋǂŒ������ꂽ�����S���ł��B

|

|

2003.8.13 |

�_�원�_���@��R  �_�원�_���@��(��)  �G�Y���@�ɏ\ |

���@�铝�ʛ�

�@�����Ō�̐铝�ʛ��ł��B�_��ȂƐV���Ȃō��ꂽ�ݕ��ł��B

|

|

2003.7.8 |

�R�����ϋ�  ��������� |

���@�����ʛ�

�@2003�N�U�����߂܂ł�10�����ԃJ�i�_�ɑ؍݂���@�����A�ÑK�̃y�[�W�̍X�V���~�܂��Ă��܂����B���̊Ԃɂ��͂��ł����ÑK����肵�܂����̂ŁA�����f�ڂ������Ǝv���Ă��܂��B��肠�����A�R�����̒lj��ł��B

|

|

2003.7.8 |

|

���{�@���ْʛ�

�@�v���Ԃ�̓��{�K�ł����A�܂��A���{�K�̃y�[�W������Ă��܂���̂ŁA�u�ÑK�W�����N�v����Ƃ��Čf�ڂ��Ă����܂��B

(^_^;)

|

|

2002.7.14 |

|

�퍑�`�@����

�@�퍑����̐`�̔����ƌ������Ƃŏ��߂čw�����܂����B���̂Ƃ���ł����A���̎莝���ő�̔����ƌ������ƂɂȂ�܂��B(^_^)v�@���܂ł����ōڂ��Ă����퍑�`�̔����ƌ����čڂ��Ă���̂́A���̔����ƌ����ďo�i����Ă���eBay�̗��D�i�Ȃǂł��B

|

|

2002.7.14 |

|

�쓂(937-975)�@�J���ʛ�

�@�ܑ�\���̈�쓂�Ŕ��s���ꂽ�J���ʛ��̗ꏑ�̂̕��������ł��B⽏��ƃy�A�ł��ˁB

|

|

2002.7.9 |

|

���@�����d��

�@���̎���Ɉꕶ�K�ł���J���ʛ��ɑ��Č\�{�̉ݕ����l�̂���ݕ��Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�̂������d���Ŕw���d�ւƂȂ��Ă��܂��B���a��34.8mm�ӂł��B�����A�\���̉ݕ��Ƃ��Ă͎����ꂸ�A�������ɔ��s����Ă����J���ʛ��͓��Ƃ��������z���A���Ԃ��Ĕ��s���ꂽ�̂ɔ�ׂ�ƒZ���ł������悤�ł��B |

|

2002.7.9 |

|

���ā@�V������

�@���ɂƂ��Ă͐��Ă̏��߂Ă̓��݂ł��B

|

|

2002.7.9 |

|

���@�i���ʛ�

�@���ƌ����Ă�����������ł��B�����������s�����ݕ��ł��B

|

|

2002.7.9 |

|

���@�����ʛ��@�w�����

�@�����̎R���ȋǔ��s�̏����ʛ��̔w����Ђł��B�����ʛ��̔w������͈ꖇ�����Ă��܂������A�K�a���������A�����A���������܂����B����ŁA����̋@�����܂����̂ŁA���肵�Ă��܂��܂����B(^_^)v |

|

2002.7.9 |

|

���@�Ìc�ʛ�

�@�莝���̒��ꛐ�����͏��w���̍��ɐ��Ƃ̏����ŏE�������Ŏ��ŏ��̐����K�ł������A���K�Ō����Ȃǂ������Ԃ��悭�Ȃ����ł����̂ŁA�����܂����B�ƌ����Ă��A120�~�ł����B(^_^)v |

|

2002.6.16 |

|

�O���@�S������H�@����O�p

�@�O���̌S������ƌ������Ƃōw�����܂������A�����ł�����������̂��悭������܂���B(^_^;) �����Ƃ��ẮA����ɎO�p������A�d����4.88g������܂��B�O�����錳��T�N(�I���O118�N)����T�N�Ԃɂɔ��s���ꂽ���̂ŁA�����c�����S�N(621�N)�܂ő���������Ƃ������O�̉ݕ��̍ŏ��̂��̂ł��B

|

|

2002.6.16 |

|

�O���@�ԑ�����@������

�@�O���̐ԑ����Ǝv���܂��B�����Ƃ��Ă͉������ŁA��̏�Ɂu�m�v�̂悤�Ȗ͗l��������������܂����Ă��܂��B�d����4.16g�ł��B

|

|

2002.6.16 |

|

�O���@�ԑ�����H�@�ʎl��

�@�O���̐ԑ����Ǝv���̂ł����A�E�E�E�E�E�ʂɎl��������܂��B�d����4.74g�ł��B

|

|

2002.6.16 |

|

�㊿�@�l�o����

�@�㊿�����̎l�o����ƌĂ�����ł��B�w�̊s����l���ɋ��t���Ă��܂��B�d����3.64g�ł��B�O���̌���ɔ�ׂ�Ƃ��悻1g�y���A�����ł��B

|

| 2002.6.9 |

|

���@贐��ʛ��@�]���쏹�{��

�@贐��ʛ���15�����Ŕ��s���ꂽ�����ŁA�����15�������W v(^_^)v�B |

| 2002.6.9 |

|

���@�N���ʛ��@�Γ쒷���{��

�@�N���ʛ���22�����Ŕ��s���ꂽ�����ł��B�Γ쒷���{�ǂ͍g�����̏��Ԃ�̕����������Ă��܂���ł������A�����C�ɂQ������ł��܂����B(^_^)v |

| 2002.6.9 |

���ꖧ�]���ǁ@�E�]  �R���哯���ǁ@�E��  �R���z�a���ǁ@�E�z  蟐������{�ǁ@蟈�� |

���@�����ʛ�

�@�����ʛ��w�E������14�Ȃ���15�����Ŕ��s���ꂽ�����ł��B����̂R����11�����܂ŗ��܂����B(^_^)v �ƌ����Ă��A�c��͎��ɂ͖����Ȃ悤�ȋC�����܂����A����ǂ̕����̕ω���ǂ����͂܂��͊e�ǂP������ڕW�ɂ������ƍs�������Ǝv���܂��B |

| 2002.6.5 |

�R�������ǁ@�E��  �R���Ր��ǁ@�E��  ����鉻���ǁ@����  �R���z�a���ǁ@�z���  ���]�Y�B�{�ǁ@�����  �]���쏹�{�ǁ@�]��� |

���@�����ʛ�

�@�����̏����ʛ��U���ł��B

|

| 2002.6.4 |

|

��A�@�퍑�@鰁H�@��H

�@�����ɂ����鰂��邢����Ƃ���Ă��܂��B�u�A�v���u�����Ƃւ�{�S�v�ƕ\���͉̂��̍��A�Ɠ����ł��B鰂̕����z�͂P���������Ă��Ȃ��̂łQ�ڂƎv���čw�����܂������A�ʂ���������������Ƃ���A�ǂ����Ȃ�ł��傤���B

|

|

2002.5.16 |

�����ʛ� ����㳋�  ���L�ʛ� �����h�ǁ@�c�\  �����ʛ� �����h�ǁ@�c�\  �����ʛ� ����㳋ǁ@�c�\ |

���@�g�K

�@���̐���ō��ꂽ�g�K�ƌĂ��ÑK�S���ł��B�����(�����J���h)�ǂ͊���24�Ȃ���25�N�ɊJ�ǂ��܂������A26�N�܂ł͔w�̉E�ɖ����Ń����L���A�E���ɉŃ����J���h�Ə����ꂽ���̂����s����A26�N����͔w�̉E�̖��B�����������J���h�ƒ�����A����33�N�ɔ��s���~���Ă��܂��������ł��B����㳋ǂ͙��L�S�N�ɍĊJ����A�����N�Ԃ̍ŏ��̍��܂Ŕ��s�������A���̓����ʛ��͂����ł̔��s�ɂ����̂ł����A�E�̉̏��̂����Ȃ�Ⴂ�܂��B�����J���h�ǂ̊����\�L�͊���㳋ǂƗt��㳋ǂ̗����������܂��B���݂ɁA�����L���̊����\�L�Ƃ��Ă��t����A������̓�������܂��B

|

| 2002.5.1 |

|

���@�����ʛ�

�@�˕�����ǂ̖��I�K�A27.3mm�ӂł��B

|

| 2002.5.1 |

�d�_��  �P�_�� |

���@���p�ʛ�

�@����Ƃ��āu���v�Ə���������ɏ����̂��ςł����A�k�����x�z���Ă����̂́u���v�ł��B�ł��A���̉ݕ��͐��̐����ɋ��͂��A�������Ƃ��ĉ_��ɕ������Ă������O�j��1673�N(�N��12�N)�����ɔ�����|���A������錾�����s�����ݕ��ł��B�ƌ������ƂŁA���̃y�[�W�Ɍf�ڂ��܂����B

|

| 2002.4.25 |

|

���i�ʛ� �@�]�ˎ���̓S�K�̒n���݂ł��BYahoo��280�~�ł̗��D�ł�����A�����ȌÑK�ł͂���܂��A��ɓ����@����܂łȂ��āA�����Ă��܂���ł����B�܂��A���{�̉ݕ����ڂ���y�[�W���܂�����Ă��܂���̂ŁA�ÑK�W�����N�̏���Ƃ��āA�ڂ��Ă��܂��B

|

| 2002.4.8 |

�͓�͓�{�ǁ@�E��  ���]�ȋǁ@�㟴 |

���@�����ʛ�

�@�w�E�͂Ɣw�㟴�ł��B�E�����̏����̂U�ǖڂƏ㊿���̂W�ǖڂł��B�܂��܂����`���Ƃ��ɂ�������c���Ă��܂��B(^_^;)

|

| 2002.4.5 |

|

冁@���S���� �@�O���u�ŗL���ȗ�������������冂̉ݕ��ł��B����܂ł̎���Ɉ�ʓI�ł������u����K�S���ɑ�������v�ƌ����Ӗ��̑K���ƂȂ��Ă��܂��B��̒��S����͌����\��N(����214�N)����̔��s�ŁA���̔w�ׂ�冂��k��鰂Ɛ키���߂Ɍ���̗J�������ߕ��肵���v�B[����]�S�Ŕ��s���ꂽ�ݕ��ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B��������鰂Ƃ̑�K�͂Ȑ퓬�����āA������(�E��)�̌䌴�ł̎��S�ɔ����āA鰂̐��͂������Ȃ�A���̗l�q��m�����ږ�Ă�鰂Ɏg�����o�����ƌ������ƂŁA�u���������Ή������ׂ���v���ł����A���{�Ƃ̊W������ݕ��ƌ������ƂɂȂ�܂��B(^_^)v �@

|

| 2002.4.5 |

|

���@�����d�� �@�����d���̔w�d�ւł��B�����d����50���̉ݕ��Ƃ��Ĕ��s����Ȃ���A�����ꂸ�A�ݕ����l�������A�ꕶ�K�̑傫���ɂȂ�Ȃ���A�����̔w����d�ɂȂ��Ă���������c���Ă�����̂ł��B�����Ƒ傫�ȑ傫���Ŕw����d�ɂȂ��Ă��Ȃ����̂Ƃ̊W�Ȃǂ͒��ׂĕ��������珑�����Ē����܂����A�������ł���������肢�܂��Bm(_ _)m

|

| 2002.4.5 |

|

�嗝(937-1253)�@�O���ʛ�

�@�嗝(������/�^�[���[)�͒����_��Ȑ����Ɉʒu�����ʂ̗v���嗝�𒆐S�ɉh�����^�C���̍��A����(�^�C�n�̃y�[��)�o�g�̒i�v����937�N�Ɍ������āA11���I���Ɉꎞ���f������A���̐��c�t�r���C�̍U���Ŗłڂ����܂ő��������B

|

| 2002.4.5 |

|

�얾�@�T���ʛ� �@�L�����x�z�n��Ƃ������쉤(����)���Ԍp�E�Ԑ������T���N��(1674-1676)�ɔ��s�����ݕ��B

|

| 2002.3.30 |

�w��K  �w��  �w�� |

���@�^���ʛ� �@���̍^���ʛ��̔w��K�A���A���̂R��ł��B

|

| 2002.3.30 |

|

���@�i��ʛ��@�w�㕪 �@���̍^���ʛ��̔w�㕪�ŁA���a36.0nn�ӂł��B�w�㕪�ł͏��^�̕��ł��B

|

| 2002.3.23 |

|

�O�(903-925)�@�V������ �@�ܑ�\���̈�O冂̓V�������ł��B�����V�����N(917�N)�����������ł��B���Ȃ�K���Ђǂ����ĕ������ǂ݂ɂ����̂ł����A�E�E�E�E�ŋ߁A�u冁v�̕t������ƌ��������̖��O�̉ݕ��������Ă��܂��B(^_^;)

|

| 2002.3.23 |

|

�쓂(937-975)�@�����ʛ� �@�ܑ�\���̈�쓂�̓����ʛ��̐^���ł��B���m�ۑ�N��(957-959�N)�����������ł��B�����ʛ��ɂ͐^����⽏�������A�^���̕������Ȃ������ł��B

|

| 2002.3.15 |

|

��W�@�V������ �@�ܑ�\���̒��̌�W(936-946)�̉ݕ��ł��B���c�V���R(938)�N����̔��s�̂悤�ł��B10�N�قǂ��������Ȃ��������łǂ�������Ȃ̂Łi��ςɂ���Ă����ԈႤ�Ǝv���܂����A�E�E�E�E�j�A�����������Ȃ��̂��w�����܂����B(^_^;)�@�ܑ�\���̎���ɂ́u�V�v�̕t���ݕ����������s����܂����̂ŁA�V���K�ƓZ�߂ČĂԌĂі�������悤�ł��B

|

| 2002.3.15 |

|

���@�Ö��ʛ�

�@���̉ݕ��ł��B���������̂ł����ł�����܂��A�����Ă��܂���ł����̂ŁA�E�E�E�E�܂��A�e��̉ݕ��������Ă��Ȃ��̂Ŋe�K���ɂ��ĂP�����ł������Ă�������ł��B

|

| 2002.3.14 |

�R�������{�ǁ@�㌴  �������B�{�ǁ@�㕟  �R�������{�ǁ@������ |

���@�����ʛ�

�@�������̌ÑK�W���d�i�̒����烁�b�`�������ŏ����Ă��������܂����B(^_^)v

|

| 2002.3.14 |

�����s��  �������� |

���@�N���ʛ��@�]���쏹�{��

�@�N���ʛ��̔w�����]�̖����ɂ͂R��ނ������āA���܂ł��w�����������������Ă��܂���ł������A����A�s���A�����ƌ����镨����肵�܂����B���܂ł��̑��݂����m�炸�ӎ����Ă��܂���ł������A�����ƌ����镶���͉��̈�悪�Ȑ��ł���܂������̉�͑����Ƃ͂��悻�������ꂽ��ۂł��ˁB(^_^;)

|

| 2002.3.14 |

�Ïl����  �l����� |

���@贐��ʛ� �@贐��ʛ��̊Ïl���ǂƎl����ǂ̂Q�ł��B���Ǝc��̒��K�ǂ͕ǂ݂̂ƂȂ�܂����B(^_^)v �l����ǂ͋H���ǂŖ{��������ɓ�����镨�ł͂Ȃ��̂ł����A����⒒�s���ɂ�镶���̌���������܂��̂ň����Ɏ�ɓ���܂����B

|

| 2002.3.14 |

|

�K�i�ɎԔM�����K�j �@�������Ɏ����Ă���K�̉��̕��Ƃ悭���Ă��܂����A�w�̉��̕����̏㑤�ɓ�_���邤���E���̓_���Ȃ��_������Ă��܂��B���̑��̑���_�͉��̕����K���Ƃ��̂��߂ɏ����炯�ɂȂ��Ă���_�ł��B(^_^;)�@�悭������܂��A�V���g�K��S�}���ɂ��Ɩʊs���̕����̉E���̓_���Ȃ��̂͌��\�H���Ȃ悤�ł��B�ʂɓ_�̂Ȃ��K�ƒm���ē��肵���̂łȂ��A���R�̎Y���Ȃ̂ł����A�E�E�E�E

|

| 2002.2.8 |

|

�O�(903-925)�@�������� �@�ܑ�\���̈�O冂̉ݕ��ł��B�����̊����N��(919-924�N)�̒����ł��B

|

| 2002.2.3 |

�ɎԔM�����K  �ɎԔM�����K |

�K�i�M�����K�j �@���������R�N(1864�N)�U�����瓯���U�N(1867�N)�U���܂ŌɎԁA�����h���܂ސV���ł͉k�ɂ�锽��(��������̓Ɨ��H)������A����܂ł̐����K�ɑ����ĉ݂̂ŏ����ꂽ�ݕ�����������܂����B�Q���ɌɎԂŒ������ꂽ���ł���A�w�ɉł���������Ă��邻���ł��B

|

| 2002.1.24 |

| ||||

| 2002.1.24 |

| ||||

| 2002.1.15 |

|

���@���A�@�퍑���� �@�퍑����̊e���ł̊����͐`�ł̊����ɓ��ꂳ�ꂽ�Ȍ�̕����Ƃ͏����Ⴄ�`�̂��̂ł��������{�Ƃ��čw�����܂����B�E���́u���v�̕����̉E���Ɂu�y�v�̗l�Ɍ�����c������A�u���v�ƌ��������ɔ�肳���{������܂��B�����́u�A�v�̂����Ƃւ�Ɂu���i�ƌ����Ă��A�S�ɓ_�S�j�v�Ō��݂̕����Ƃ��Ȃ�Ⴂ�܂��B

|

| 2002.1.15 |

�˕�������@���I�K�@�~���� |

���@�铝�ʛ��@�~���� �@�����̐铝�ʛ��̖��I�K�ł��B�ł��A23.8mm�ӂ������a������܂���B���Ղ̐Ղ��Ȃ��A�قږ��g�p�̉ݕ����Ǝv���܂��B�܂��A���s�シ���ɐ����͕��Ē��ؖ������������Ă܂�����ˁB����ŁA�ʗp�K�Ɩ��I�K�̕��ǂ̉~����Əo�������܂����B

|

| 2002.1.14 |

�����S�K�@���l  �蕽��S  �蕽��S�@���l  ���S  ���S�@���l |

�O���@冁H���H�H�H

�@�O������̉ݕ��ł��B�ł��A�����̉ݕ����͌���{�ɂ���Ĉ���Ă��āA�����S�K�ɂ��Ă��A�������̌ܓl�ē��̒��D�A冏����A���̑����̑������N(256�N)�A�W�̌b��i�N���N�Ȃǂƃo���o���ł��B�ǂ̎���̉����̉ݕ������m�炸�ɔ����̂����ӔC�Șb�ł����A�O�������k���̉ݕ��͖k���̊���̍��̂��������������̂ŁA��ɓ���Ă��܂��܂����B�ǂ̎���̉����̉ݕ����ɂ��Ă̍ŐV�̏����܂�����A�������肢�܂��B�����S�K�͌��̉ݕ��ł���A�N�����ݕ��̖��O�Ɏ��ŏ��̉ݕ��ɂȂ邻���ł��B

|

| 2002.1.14 |

|

�O�(903-925)�@���V���� �@�ܑ�\������̓���̏\���̈�O冂̉ݕ��ł��B���V���N(918�N)�����̉ݕ��������ł��B�u冁v�̎����t�����̉ݕ��ƌ��������ŏ�̎O������̂��̂ƈꏏ�ɔ����Ă��܂��܂����B(^_^;)

|

| 2002.1.14 |

�����ʛ� 1064 ⽏�  �����ʛ� 1098 ⽏� |

�k�v�K�Q�� �@�������̂ł����A�����Ă��܂����̂ŁA�E�E�E�E(^_^;)�@�ƌ����Ă��܂������ς��������̂��c���Ă��܂����A�E�E�E�E�E�ڂɂ�����A���������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

|

| 2002.1.14 |

�˕�����ǁ@�d�_�}����  �˕�����ǁ@�d�_�R����  �˕�����ǁ@�X�L��  ���ꛐ���� |

���@���L�ʛ��@�S�K�S�� �@�����K�̓S�K�̂Q��ڂ̓���ł��B���������̂ł͂���܂��A���L�̕ǂ͎����Ă��܂���ł����̂ŁA�E�E�E�E�E�E

|

| 2002.1.14 |

|

���@�����ʛ� �@���̊����ʛ��̐V�������h(�A�N�X)�ǂł��B�w�̉E���̉̃A�N�X�ƌ��������̏��̂���Ìc�N�Ԃɒ������ꂽ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����h�ǂł͊����ʛ��͌����N�Ԃ܂ō�葱���Ă����悤�ł����A���́A�V���ł͍c��̑オ�ς���Ă��Â�����̑K�������ݕ�����葱���Ă����̂ł��傤�ˁH

|

| 2002.1.14 |

|

�����V���@�w�c���� �@�����̑����V���Ŕ��s���ꂽ�ݕ��ł��B

|

| 2002.1.8 |

|

|

�퍑�@�ā@�Ė@�� �@�퍑����̐Ẳݕ��ł��B����Ő퍑����̎�ȍ��̉ݕ����قڑ����܂����Bv(^o^)v �Ƃɂ����傫�ȉݕ��ł��B

|

| 2002.1.5 |

|

�퍑(475BC-221BC)�@��@�W�z�� �@�Q�ڂ̐둫�z�ł��B���͔���̔��ŁA��ƌ����ݕ��P�ʂ̔����̊z�ʂ̉ݕ��ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̎��̕t���Ă��Ȃ��傫�ȓˑ��z���~�����ł����A���ɂ͓�����ɓ���邱�Ƃ͖������Ǝv���܂��B

|

| 2002.1.5 |

|

���@�V���ʛ� �@����z�������B���̂��܂������̓��k�����x�z�n��Ƃ��Č���Ə̂��Ă������ɔ��s�������B�����ɂ��ݕ��ł��B�V���c��Ƃ��V�����K�Ƃ��{�ɂ���ČĂі����Ⴂ�܂����A��߂Ȗ{�̌Ăі����グ�Ă����܂��B

|

| 2001.12.29 |

|

�O���@������@������ �@�V�����Ă����͂����̎��������������ɑ��������Ǝv���܂��B���Ō���ɂ͏㉡���A�������A�����Ȃ��̂̂R��ނ������ł��傤�ˁB�������ł���A�������肢�܂��B

|

| 2001.12.29 |

�]�h�]�J�ǁ@�����]  �ΜA�����{�ǁ@������  �͓�ȋǁ@������ |

���@�����ʛ��@�R�� �@�����ʛ��̔w�������R��ł��B�w�ɒ����n�������������������鏇���ʛ��͏���14�N����12�J���Œ������ꂽ�����ŁA����Ŏc��́u���v��ƂȂ�܂����B

|

| 2001.11.25 |

|

���@�N���ʛ��@������p�{�� �@���܂��Y��Ȃ��̂ł͂���܂��A���߂Ă̍N���ʛ��̑�p�{�ǂ̂��̂ł����A���ƌ����Ă����i��100�~�ƈ��������ł��Bv(^o^)/~~

|

| 2001.11.25 |

|

���@�N���ʛ��@�H�������� �@���܂Ŗڂɂ����N���ʛ��ň�ԏ������悤�ȋC�����܂������A���K�̊��ɂ͕������͂����肵�Ă���悤�Ɏv���܂����̂ŁA�������Ă��܂��܂����B���a17.9mm�ł��B

|

| 2001.11.25 |

|

���(951-960)�@�����ʛ��@�w���� �@�w�������ĉ����ς���Ă���ȁH�ƌ��������Ŕ����Ă��Ă��܂��܂����B(^_^;)�@�ǂ������ʒu�Â��ɂȂ�̂�������܂���B�ǂȂ����������ł���������肢�܂��B

|

| 2001.11.22 |

|

�����L�� �@�V�R�L����������̊L�̌`��͕킵���ݕ��ł��B�u(��)�̌�����g��ꂾ�������E�ŌÂ̋����ݕ��ł��B����͏d��������̂ł����A���̓��L�ƐΊL���~�������āAYahoo�ʼn��D���Ă��܂��܂����B(^_^;)

|

| 2001.11.22 |

|

�ΐ��L�� �@�ȑO�w�������ΊL�͊��������Œ܂𗧂Ă�Ɗ����悤�ȍގ��ł����̂ŁA�Ƃ��Ă��ݕ��Ƃ͎v����(���i�����Ō����ɔ��������ȐӔC�Ȃ̂ł����A�E�E�E(^_^;)�A����܂��A�����Ă��܂��܂����B����͂�������ƐƂ����鋭�x�������Ă��܂��B����ł��ݕ��ł������̂��A�����i�̖���ł������̂͂킩��܂��A��肠�����A�ݕ��ł������\����������̂Ƃ���get�I

|

| 2001.11.22 |

|

�����L�� �@�ȑO���玝���̂��d���Ă��̓���ł����A�`���b�g�ݕ��Ƃ͎v���Ȃ������ł��̂ŁA�����i�̖��킾�Ǝv���܂����A����͊L�݂̃Z�b�g���̂��w�������̂ŁA���܂��ŕt���ė����悤�Ȃ��̂ł��B

|

| 2001.11.4 |

�@�ÑK�̍w���������킯�ł͂Ȃ��A�t�H�퍑�����̉ݕ��ɂ��Ă̏��Ђ��������w�����āA���̒�����a�@�K��������Ă��镶���ɂ��Ă܂Ƃ߂��y�[�W�����܂����B �@�a�@�K�Ƃ͒��ڊW����܂��A�`�ɂ�钆������ȑO�̊e���̕����͔����Ɉ���Ă��āA������O�̂��Ƃł����A���݂ɂȂ��镶���͂�͂�`�Ŏg���Ă��������ł��邱�Ƃ�������܂����B(^_^;) | |

| 2001.10.27 |

|

���@�����@33mm�� �@���̔������R�����肵�܂����B�ʂɂǂ��Ƃ������̂ł͂���܂��A����͕������傫���ł���ˁB

|

| 2001.10.3 |

�w�E��?

�@�퍑�����@�� | |

| 2001.9.15 |

|

��^�����L��

�@������C�̘����̌ÑK������Ō������Ĕ����Ă��܂����B�ʂɂǂ��Ƃ�����ł͂���܂��A�W���I�Ȃ��̂�菭���傫�߂ŁA36.1mm����܂��B

|

| 2001.9.15 |

|

���z�@�퍑�@��

�@�퍑����̉��̕����z�ł��B�����́u���z�v���邢�́u���z�v�Ƃ���{������܂����A�V���������̑K�����݂�Ɓu���z�v�ł��̂ŁA�u���z�v�ȂƎv���܂��B�u���z�v�͌��݂͖̉k�Ȋ����ɂ����邻���ł��B�w�ɂ͍����Ɂu�E�v�̕���������܂����A�E���ɉE�A�����ɍ��̕���������̂��������ʒu�ŁA����͈ʒu���ԈႦ�����̂̂悤�ł��B

|

| 2001.9.15 |

|

���V�����@�w�㌎�@��(��) 36mm��

�@����̈��j�̗��ŁA���\�R�̔����R�͗��z���̂��A���������Ƃ��܂����B���̌�A���\�R�|���c���|�j�v���ƈ��j�̗��̎w���҂�����(�Q��Ƃ��E�Q�ɂ����)�A�j�v���͔N�������V�Ƃ��āA����759�N�A�ݕ��𒒑����܂����B762�N�ɂ͈��j�̗����I����Ă��܂��̂ŁA�����Ă��������S�N�Ԃ̒������Ԃ��Ǝv���܂��B����ȏ�̒m���͎������킹�Ă��܂��A�w�̋L���ɂ͏㌎�A�㌎�s���A�㌎�����ƂR��ނ���悤�ł��B�������A�w�㌎�͍ł������ȕ��ł��B

|

| 2001.9.15 |

�N���ʛ��@�˕�����ǁ@�X�L��E�o����  �Ìc�ʛ��@�˕�����ǁ@���I�K 29.7mm  �����ʛ��@�˕�����ǁ@���I�K�@27.4mm  �����ʛ��@�˕������ |

�����K

�@���N�̒������s�ł͐����K15�����Ă��܂����B���Ԃ���������A�������̂Ŏ����ĂȂ����̂�����ł������A���Ԃ��Ȃ����܂蔃���܂���ł����B |

| 2001.6.2 |

���ꛐ�Ë��@���

|

���@�����ʛ� �@5.20�̂��Ƃł����A�ߓS�l���s�w�̉w�r���n���ɂ���ÑK�������`���Ă�����A�������Ă��܂��܂����B��L�LjȊO�̑Ő��͏��߂Ăł��B

|

| 2001.6.2 |

|

�k�v�@���J�ʛ��@�O �@5.20�̂��Ƃł����A�ߓS�l���s�w�̉w�r���n���ɂ���ÑK�������`���Ă�����A�������Ă��܂��܂����B

|

| 2001.6.2 |

|

��v�@�c���ʛ��@�O�@�w�Z �@5.20�̂��Ƃł����A�ߓS�l���s�w�̉w�r���n���ɂ���ÑK�������`���Ă�����A�������Ă��܂��܂����B

|

| 2001.5.20 |

|

�얾�@���p�ʛ� �@���̎���ɂȂ�܂����A���̎c����������(�ƌ����Ă��A���̐����ɋ��͂�������c�����̂ł����A�E�E�E)�ł��������O�j�����������ݕ��ł��B

|

| 2001.5.20 |

|

���@�����ʛ� �@���w�R���d�_�ʊʕ�@������(1644)�N����͖k���̌˕����ǁA�H���ǂŁA���w�A�w�L���K���������ꂽ�����ŁA�d�_�ʂ͕ǂƌ����A�ʕ�͏����Q�N�̒����ƌ����������邻���ł��B

|

| 2001.5.4 |

|

�k�v�@��a�ʛ��@�O �@�v���Ԃ�̖k�v�K�ł��B

|

| 2001.5.4 |

�����ʛ� �R���Ր��ǁ@�w�Ո�� |

�����K�R�� �@�����K�R���ƌ����A�܂Ƃ܂肪����悤�ł����A������A�����n���o���o���̂R���ł��B �@�����ʛ��E�w������ɁE�V�\�͌���10�N(1884�N)�ȍ~�ɌɎԋǂ�猉���V�ǂ̑㒒���������������ł��B

|

| 2001.4.28 |

�~���@�퍑�@���H �@�~�͐퍑�������ƒ��R���Ŏg�p���ꂽ�`���̓��݂ł��B���̎莝���̑K���ł̓s�b�^�V�̂��̂͏Љ��Ă��炸�A�����̍��̉����̎���̉ݕ����͂͂�����ƕ����肩�˂܂����A�S�̂̌`�������̉ݕ��̂悤�Ɏv���܂��B�\�ɂ��镶�����u���v��������܂��A�s���Ăł悭������܂���B�ƌ������A�͂��߂Ẳ~�ƌ������ƂŁA�����̕����������炸�ɉ��i�����ōw�����Ă��܂��܂����B(^_^;)�@����ɕt���ĉ���������������A�K���ł��Bm(_ _)m | |

| 2001.4.13 |

|

���� �@���̎���̔����ƌ������ƂŁA�l�b�g�I�[�N�V�����ōw�����܂����B�����p�̔��ŐM����������\�����ЂƂł����A����Ōv���13g��10g�������āA�����������ł��B�莝���̔�����6g�ł��̂ŁA�����d������悤�ȋC�����܂��B��������Ɖ\���Ƃ��Ă͐퍑����̐`�̔����ƌ������Ƃ����蓾��Ǝv���܂����A�ǂȂ��������������̕��͂������肢�܂��B�܂��A����Ȃ��Ƃ����O�Ɏ��������`���b�g������A�����̂ł����A�E�E�E(^_^;)�B

|

| 2001.4.13 |

|

���@�����ʛ��@�C���� �@��ɓ������̂̎��オ�o���o���ł����A�E�E�E�@���ɂƂ��Ă͊����ʛ��C���ǂ̏��߂Ă̂��̂ł��B

|

| 2001.3.31 |

|

��z���� �@�V���̕z�݂ł��B�\�z�Ƒ��̂����z�݂̈�ŁA������ɓ�����镨�ł�����A�\�z�̒��ł͔�є����Ĉ�Ԉ������ł��E�E�E(^_^;)�B

|

| 2001.3.17 |

|

鰁@���W�����@�퍑(475BC-221BC) �@�|���B���߂Ă���z�E�~�������~�וz�ł��B���W��鰂̓s�B���W�͕�����K(������)������W�֑J�s�����N(�����N 394BC)����b�������W�������֑J�s�����N(�b���O�\��N 339BC)�܂�鰂̓s�������̂ŁA���̊��Ԕ��s���ꂽ�ݕ��ł��B���݂̎R���ȉČ��B鰂��܂ގO�W�n��ł͂P�L��32��ƌ����L�ᐧ�̏d���̒P�ʂ��g���Ă��������ł��B��Ƃ����P�ʂ�������Ă���z������z�ƌ����܂����A����z�A����z�A����z�̂R��ނ�����A����z����͂����������ł�(����ʼn��i�������ł�)�B

|

| 2001.3.17 |

|

�ΐ��L�� �@�ΐ��L�݂ł��B�ł��A���̂������_�炩���ގ��ŁA�ݕ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂�(�ƌ����Ȃ��炱���ɍڂ��Ă��܂����A�E�E�E(^_^;)�B

|

| 2001.3.17 |

|

���@�����ʛ� �@�ΜA�����{�ǁ@�㏹�B |

| 2001.3.3 |

����Ɂ@�ɏ\ |

���@�����ʛ��@�Ɏԋ� �@���̂��m��܂��A�w�����Ɂu�c�\�v�u�ɏ\�v�u�V�\�v�A�����E�ł̋L�q�Ƃ��낢��Ƃ���悤�ŁA���̓��̂Q����肵�܂����B

|

| 2001.3.3 |

�M�B�Ȓ� |

�얾�@�O���ʛ� �@�얾�K�ł��B�k���̂�����͐��������߂Ă��܂������A�����암�͖�����̐������͂ł���Ȃ��琴���̐����ɋ��͂����Ȃǂ̗��R�Ő���ɂ��c�������͂��Ǝ��̒ʉ݂s���Ă��܂����B����́A������R�������̉ݕ��ŁA���s���ꂽ�ꏊ�ɂ���āA���̂��Ⴄ�悤�ł��B

|

| 2001.1.30 |

�� |

�퍑�@�v or � or �� ??�@�L���z �@���߂Ă̗L���z�ł��B�L���z�̌����ĉ����̎���̂ǂ��̍��̉ݕ��Ȃ̂��m�炸�ɔ����Ă��܂��܂����B(^_^;)�������̕��������肢�܂��B

�@���ɁA�����z���i������A�핽�����Ȃǂ��lj����܂����̂ŁA������̕��������������B |

| 2000.12.31 |

|

�����@�퍑�`

�@Yahoo�߂Ă�����A�M���V���A���[�}�̌ÑK����ɏo�i���Ă���l����A���̕i�����̔����ƌ������Ƃŏo�i����Ă��܂����B���@�͋L�ڂ���Ă��Ȃ������̂ł����A�퍑�`���H�H�Ǝv���āAYahoo���̌�(Yahoo Japan�͂��������b�ɂȂ��Ă��܂�(^_^;)�Ƃ��ĉ��D�A�������ŗ��D�ƂȂ�܂����B���a��34mm�ł��B�d���͂P���P�ʂ̗����p�̔������Ƃɂ͂���܂���̂ŁA������܂���B�퍑�`�������̐`��������l�������܂�����A�R�����g�����肢�v���܂��B�ǂ������Ǝv���Ƃ��A����͋U������Ƃ����ł����܂��܂���B��낵�����肢�v���܂��B |

| 2000.12.17 |

�ݐ��@�E����  �ݐ��@�㔼��  �z���@�㌈��  �z���@�㌈���@�d���s  �z���@������  �z���@�㔼�� |

�V�@�ݐ�@�z��

�@���̌���ɂ͏㉡���A�������ȂNJs�ɏ���H�����Ă���̂�����̂͒m���Ă����̂ł����A�V�̉ݐ��z��ɂ������A�㔼���Ȃǂ������ł��ˁB�V�͉��͂����������������ł�����A���Ɠ����l�ȓ����������Ă������ł��ˁB(^_^;)

|

| 2000.12.17 |

���� |

�퍑�`�@���� �@�퍑�`�̔����ƌ������Ƃōw�����܂����B�퍑�����ɂ��Ă͉���������Ȃ�(�`�A���̔������ł����A�E�E�E�E)�̂ŋ��ނ̂悤�ȕ��ł��B���a35mm�ŁA�`�����Ƃ��Ď����Ă��镨�Ɠ����ł����A�����̕��͋C���Ⴂ�܂��B |

| 2000.11.11 |

����@�t�H�����@�N��

|

�@���݂U�� �@�����̓��݂͐���疾���܂ł��邻���ł��B�u�����s�����ݕ��ڒ��v�ƌ����{�ł́A�`�ԕҔN����A��͐퍑�����̇T������V���܂ł̂R�`���C�����͏t�H�ӊ�(�����̑K��������Ǝ�����R�ɕ�����Ƃ��C�����C�����C�ӊ��ƌĂԂ悤�ł��B���{�ł́C�O���C�����C�������ʓI�ł���ˁB)�̇T������퍑�ӊ��̇Y���܂ł̂U�`���ɕ����Ă��܂��B�����̇U���C�V�����܂������Ă��܂����C�����Ă݂����ł��ˁB |

| 2000.11.11 |

|

�Ό��ʑ����z�@���@�t�H(770BC-476BC)

�@�R�����g����ꂽ���̂ł����C�苖�Ɏ���������܂��� (^_^;) ����ɂ��Ă��C����ȉݕ��ł��B |

| 2000.11.11 |

|

�_�@�퍑�@� �@�`�����ȑO�̉~�`�̉ݕ��ł��B |

| 2000.10.8 |

|

�@����S��

�@�X���R���ɓ������n���̋����̘I�X�ōw�����܂����B�O������Ǝv���̂ł����A�悭�킩��܂���B�B�N�������Ă��[�I(���ӔC���ȁH) |

| 2000.10.8 |

�L��

|

�@�L�݂R��

�@�u������ݕ��Ƃ��Ďg���o�����悤�ł����C�����ƌ㐢�܂ŊL�݂��ݕ��Ƃ��Ďg���Ă����n�������悤�ŁC�S�������̎���̕����킩��܂���B���ɁC�����L�݂̍ގ��͏_�炩���C�ݕ��Ƃ��Ă͕s���R�ł��̂ŁC�������ɉݕ��̑���Ɏg��ꂽ���̂��Ǝv���܂��B�c��L�݂ƍ����L�݂������i�����m��܂��C�ݕ��ȂƎv���܂��H�i�O�O�G�j |

| 2000.10.8 |

�퍑�@���@�ꉻ ���@������  ���@�����d�� 29mm�� |

�~�`�̉ݕ��R�� �@�k��������ɂ���Ñ�K�������ق̔��X�ł���k�������V���X�Ƃ�������30�������Ă������̂R�ł��B���̏Љ�͌���ƌ������ƂŁC�E�E�E |

| 2000.10.13 |

|

�@�g�K�e�� �@����12�N�X���V���ɖk��������ɂ���Ñ�K�������ق̔��X�ł���k�������V���X�Ƃ������ōg�K���P��10����10���w���������̉������ł��B |

| 2000.10.8 |

����

�@�퍑�@�� | |

| 2000.10.8 |

���z |

�� �����z�Ƃ��Ă͂������镨�ł����C���ɂƂ��Ă͂��߂Ă̂��̂ł��B(^_^)v �@�z�̎��̓����ۂ��\����Ă��Ă���̂��C�`���b�g�������������m��܂��C���ɂ͂��̎��Ӗ��͕�����܂���B |

| 2000.10.8 |

��z |

�� ����������z�Ƃ��Ă͂������镨�ł����C���ɂƂ��Ă͂��߂Ă̂��̂ł��B(^_^)v |

| 2000.10.8 |

�ԑ������@�㉡��  �O������  �O�������@�㉡��  �O�������@������  ������  �������@�㉡��  �������@������ |

�@�O������ �@�O������̕��̂��߂ɍw�����܂����B���A����̋ɁX�ꕔ�ł܂������ς蕪����܂���B���ꂩ��ł��B |

| 2000.8.22 |

�铝�ʛ� |

�˕�����ǁ@����K �P�����I���ďo�Ă���ƌ����Ӗ��ł́u���I�K�v�����{��̋L�O�Ɏg�����Ƃ����Ӗ��́u����K�v�̕����Ăѕ��Ƃ��Ă͍D���ł��B�ǂ���ɂ��Ă����̗ނ͏��߂Ă̓���ł��B |

| 2000.8.22 |

�����ʛ� |

�˕�����ǁ@�ʗ� ���ǂ̊ʗ��͊����邪���ʂ��ꑶ�����̉Ìc�N�Ԃɒ������ꂽ���̂������ł��B |

| 2000.8.9 |

�ݕz | �V�̉ݕz�ł��B���߂Ă̊ۂ��Ȃ������݂ł��B�ǂ��ƌ������Ƃ͂���܂��A���߂Ăł�����A(^_^)v |

| 2000.8.9 |

�k���@�z�� | �k���̕z��ł��B�`���b�g���オ����܂����A�Ԃ̎���̉ݕ��������Ă��܂���̂ŁA�V�̕z���Ɣ�ׂĂ݂ĉ������B |

| 2000.6.22 |

�����V�� |

�����V���@�w������ �͂��߂Ă̑����V���ł��B���Ƃ͂Ȃ��ɓ���Ă����ÑK�ŁAYahoo�̃I�[�N�V�����łQ��(�������̂ł����A�E�E�E)����ɓ���Ă��܂��܂����B |

| 2000.6.22 |

�����ʛ� |

�얾 �w�ɒ��n���������������Ă��鐴���K�Ƀ`���b�g�����ł����A�d�_�I�ɓ����S�����Ă�����A�����l�Ȕw�������K����Ɏ����Ă݂����Ȃ��Ă��܂����B�ƌ����Ȃ��������͔w�ɕ�������������܂��A�E�E�E�E |

| 2000.6.22 |

�i��ʛ� |

�얾 �w�� |

| 2000.4.29 |

�������� |

���@�\���@�Ζk�ȁ@�܉ԕ� |

| 2000.4.29 |

�������� |

���@�\���@��V�ȁ@���� |

| 2000.4.29 |

�������� |

���@�\���@�Γ�ȁ@�w���ܕى� |

| 2000.4.29 |

�������� |

���@�\���@1906�N�@�Γ�ȁ@�吴���@�_�� |

| 2000.4.23 |

�����ʛ� |

���@�w��@�k���� |

| 2000.4.23 |

�����ʛ� |

���@�͓�͓�{�ǁ@��́@�����W�N�` |

| 2000.4.23 |

�����ʛ� |

���@�ΜA���z�{�ǁ@���� |

| 2000.4.23 |

�����ʛ� |

���@�ΜA�����{�ǁ@����Ё@����10�N�` |

| 2000.4.22 |

���L�ʛ� |

���@�͓원�͋ǁ@�S�@(1851-1862)

���ɂƂ��āA���߂Ă̐����K�̓S�K�ł��B |

| 2000.4.22 |

���L�ʛ� |

���@�i�p���i�ǁ@(1851-1862) |

| 2000.4.2 |

�匳�ʛ� |

���@���@����N��(1308-1311)���@�֕� |

| 2000.3.25 |

�����ʛ� |

���@�V���\�Y����(�J�V���K��)�ǁ@�w�\�\ |

| 2000.3.6 |

���S���� |

����(�����v��Ƀ`�x�b�g�n�̃^���O�[�g���������������B����͑�ĂƏ̂��Ă������A�v�ł͐��ĂƌĂ�ł���)�@�S�K(1169-1193) |

�߂�